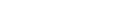

2018年5月8日 宇宙医学(石原昭彦)

宇宙環境での体への反応について解説する。

これまでスペースシャトルによって実施された宇宙実験と、

2003年に起きたコロンビア号の爆発事故によるシャトル実験の停滞、

スペースシャトルの引退によって

飛行士の人数や物品の量などが制限されている宇宙輸送の現状を解説する。

現在の宇宙医学実験として、

JAXAの遠心装置を装備した動物実験装置や、

NASAのAEM (Animal Enclosure Module)、

イタリアのMDS (Mice Drawer System)などでマウスやラットの動物実験が宇宙で行われていることを紹介する。

宇宙環境による骨格筋への影響として、

上肢の筋肉よりも下肢の筋肉(特に下肢のヒラメ筋や腓腹筋)、

さらには速筋よりも遅筋の方がより宇宙滞在中に萎縮するという結果を紹介し、

宇宙環境によって、より持久的な性質を持ち、より内部にある筋肉が影響を受けることを解説する。

長期の宇宙滞在中に生じる体への変化への対処方法(カウンターメジャー)として、

preconditioningや遠心力の利用、代謝の増減、遺伝子操作などが考えられており、

疑似冬眠による代謝の低下や、酸素カプセルによる代謝の増加促進、

遺伝子操作の例として、HSP, PGC-1α, FoxO1などを紹介する。

(画像提供:NASA・京都大学)