【授業の概要・目的】

有人宇宙研究は高度な工学、理学のみならず、医学、倫理学、法学等、幅広い分野の有機的連携を必要とする総合科学であり、「有人宇宙学」とは有人宇宙に関わる全ての分野を学問として大系的にまとめていく新しい学問である。有人宇宙学実習では、集中講義形式で天体観測実習、植物で重力の影響を観察する模擬微小重力実験、宇宙滞在の特殊な環境を模擬した体験を通じて学ぶ閉鎖環境実習をそれぞれ2日間、計6日間かけて体験してもらい、分野横断型学習から有人宇宙活動に関する知識を身につける。

【到達目標】

天体観測実習では天体観測に関する正確な知識と経験を獲得するとともに、自分の力で観測できるように基礎的なノウハウを身につける。模擬微小重力実験では、植物の応答を観察することで微小重力状態が生命に与える影響について好奇心と探究心を持てるようにする。閉鎖環境実習では宇宙での生活環境について体験を通して理解し、人間が宇宙に展開する意義を考えられるようにする。

【授業計画と内容】

授業:ILASセミナー:有人宇宙学実習

日程:2018年9月10日-15日

内容:10日;オリエンテーション、合宿準備、講義、閉鎖環境実習

11日-13日;模擬微小重力実験、天体観測実習

14日;データ解析、ディスカッション

15日;閉鎖環境実習、実習成果まとめ、合宿終了

1.天体観測実習

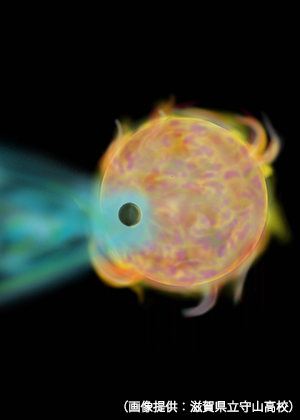

天文学・系外惑星天体の講義の後、昼間は太陽、夜間は系外惑星天体の観測を行う。

夜間観測では、2~3人ずつのチームを作り、1チーム2時間の観測をする。全観測終了後、チームごとに観測結果を解析する。

2.模擬微小重力実験

重力の生物・人体に与える影響の講義の後、クリノスタット(模擬微小重力発生装置)を使い、植物の初期成長実験を行う。

初期成長実験では、2~3人ずつのチームを作り、1チーム毎に1台のクリノスタットを使用する。

初期成長実験終了後、チームごとに実験結果を解析する。

3.閉鎖環境実習

宇宙環境が人間に与える影響の講義の後、与えられたスケジュールに沿って各実習・実験を行う。

時間経過に従って増大するストレスによって、仕事能率がどのように変化するかを体験する。

閉鎖環境実習終了後、自分及びチームの行動を解析する。

「ILASセミナー:有人宇宙学実習」の開催報告を

宇宙ユニットNEWS 2018年10月号

に掲載しました。

詳細は「

こちら

」からご覧ください。

【授業の概要・目的】

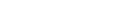

有人宇宙活動を宇宙に恒久的に人類社会を創造する活動であると定義する時、

人類が宇宙に展開するための新しい総合科学:人間−時間−宇宙を繋ぐ有人宇宙学が必要となる。

有人宇宙学は、宇宙−時間(宇宙の進化)、時間—人間(生命の進化および文明の進化)、

人間−宇宙(宇宙開発の進化)の4つの進化過程を司る学問である。

それは、宇宙に人間社会を創ろうとする試みが、自然科学分野のみならず、

人文社会科学分野にも幅広く関係していることによる。

この講義では、人類が宇宙における持続可能な社会基盤を構築するために何が必要なのか、

自然科学的・人文社会科学的に解説する。理工系ばかりでなく人文社会系学生が、

宇宙における持続的社会の構築という命題の中に、自分の研究分野との接点を見つけ、

自分の研究の新たな意義と新しい方向性を見出すことをめざす。

【到達目標】

人類の宇宙進出が地球文明にとって何を意味するかを理解し、

人類が宇宙に持続可能な社会基盤を構築することが可能であるのかを、

有人宇宙学、宇宙環境工学、宇宙生命科学、宇宙霊長類学、宇宙人類学、宇宙工学、宇宙法など

幅広い学問分野の融合から探求することを学ぶ。

【授業計画と内容】

授業:有人宇宙学

日程:2018年度後期

- 【第 1回】10月 3日 有人宇宙学1(土井・山敷・田口)

- 【第 2回】10月10日 有人宇宙学演習1(土井)

- 【第 3回】10月17日 宇宙環境工学1(山敷)

- 【第 4回】10月24日 宇宙環境工学2(山敷)

- 【第 5回】10月31日 惑星探査工学(清水) / 有人宇宙学演習2(土井)

- 【第 6回】11月 7日 宇宙生命科学(保尊)

- 【第 7回】11月14日 有人宇宙学2(土井)

- 【第 8回】11月21日 宇宙工学(稲谷) / 有人宇宙学演習3(土井)

- 【第 9回】12月 5日 宇宙霊長類学(友永)

- 【第10回】12月12日 宇宙法(青木)

- 【第11回】12月19日 宇宙人類学(岡田)

- 【第12回】12月26日 宇宙医学(寺田) / 有人宇宙学演習4(土井)

- 【第13回】 1月 9日 宇宙産業(浅田)

- 【第14回】 1月16日 有人宇宙学演習5(土井・山敷・田口)

- 【第15回】 1月30日 フィードバック